なぜデータベースのクラウド化が注目されるのか?オンプレミス型との違いや導入メリットを解説

2025年の崖による基幹システムの老朽化・複雑化という課題解決に向け、クラウドシフトの需要が高まっています。その中でデータベースのクラウド化にも徐々に注目が集まっており、GAFAをはじめとする海外テック企業もサービスを展開しています。

しかし、従来のオンプレミス型のデータベースからクラウド型に移行するとはいっても、「なぜクラウド化が重要なのか」「クラウド化で何が変わるのか」「具体的にどのようなサービスがあるのか」という部分が分からない方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは先述した3つの内容に加えて、「クラウド・データベース導入の注意点」や「データベースのクラウド化に必要なエンジニアの見分け方」なども併せてご紹介します。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

そもそもクラウド・データベースとは?

クラウド・データベースとは、クラウド上で利用することを前提としたデータベースです。クラウドDBと略される場合や、XaaSの一種である「DBaaS(Database as a Service)」と呼ばれることもあります。

クラウド・データベースの特徴は、自社でデータベース管理システム(DBMS)を使わず、クラウド・サービス・プロバイダーからクラウドサービスとして提供を受ける点です。これによって構築やメンテナンスにかかる時間が短縮できるだけでなく、導入・運用コストを抑えることもできます。

オンプレミス型とは?

クラウド・データベースの比較対象として、よく挙げられるのがオンプレミス型です。クラウド・データベースではサーバやソフトウェアをクラウド環境下で利用するのに対して、オンプレミス型ではサーバなどのハードウェアやソフトウェアを、利用会社の管理施設内に設置して運用します。

かつてはサーバ、ストレージ、ネットワーク機器というハードウェアを購入し、ソフトウェアをパソコンにインストールしなければ、データベースは利用できませんでした。しかし、クラウドが登場したことによって、ユーザー側の選択幅が広がり、より自社に合う手法を検討できるようになったといえます。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

クラウド・データベースを導入する8つのメリット

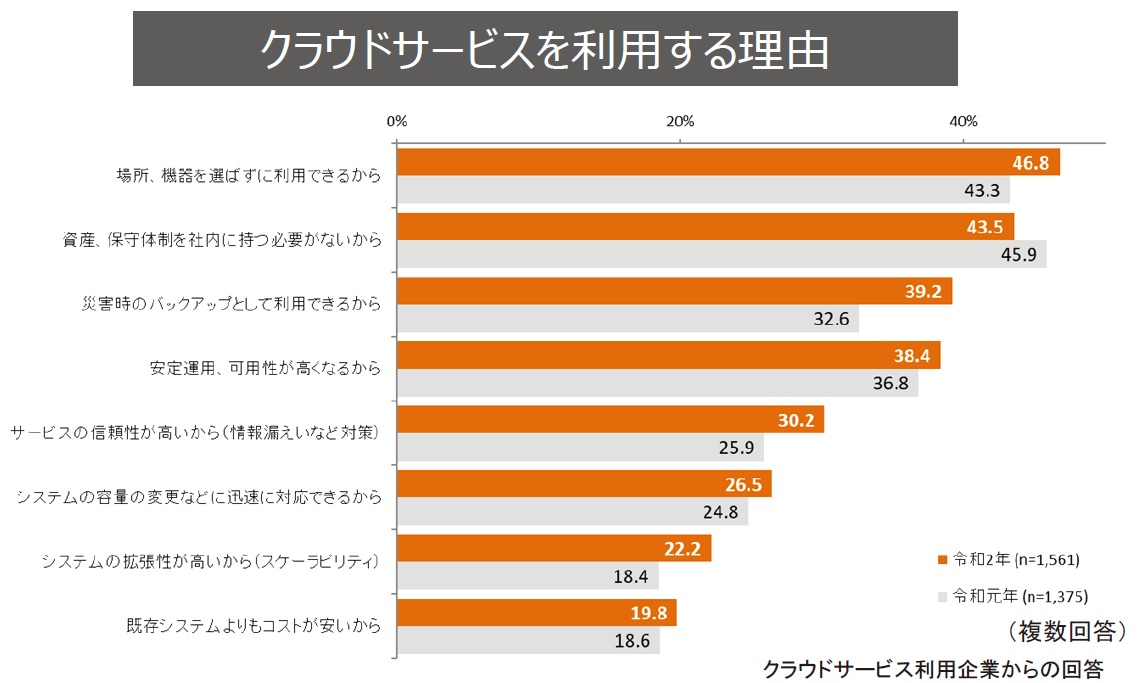

総務省の調査では、クラウドサービス全体の利用理由について、以下のような結果が出ています。

これらはクラウド・データベースにも当てはまる内容です。1つずつ詳しく説明します。

1.場所、機器を選ばずに利用できるから

従来のデータベースは、社内からのアクセスを前提にしており、外出先や自宅からのアクセスは、セキュリティ上の問題でアクセスが難しい状態でした。クラウド・データベースではパソコンやスマホ1つあれば、社内・出先・自宅と場所に関係なくアクセスできます。

2.資産、保守体制を社内に持つ必要がないから

データベースを活用する場合、これまではOSとソフトウェアをインストールし、用途に合わせてインターフェースを構築する手順がありました。さらにはシステム構築後のチューニングやサーバの保守管理という業務もあり、エンジニアに負担がかかっていました。

クラウド・データベースでは、上記のような問題が解決できています。データベースがすでに構築されているため、サーバの設置やインターフェースの構築、ソフトウェアのインストールの必要がありません。そのため、比較的簡単に導入でき、すぐに利用できるメリットがあります。

また、クラウド・データベースの運用・保守はサービス提供者であるベンダーが行うため、メンテナンスに工数を取られる心配もありません。深刻なエンジニア不足が問題視される現在において、エンジニアの負担軽減は非常に大切です。運用・保守をベンダーが行うことで、社内のエンジニアは全社的なIT戦略策定やシステム企画に対して、これまで以上に注力できます。

3.災害時のバックアップとして利用できるから

地震発生率の高さから、日本は地震大国とも呼ばれています。過去には大きな震災も複数発生しており、災害へのリスク対策が欠かせません。この点においてクラウド・データベースには、バックアップの自動化というメリットがあります。

これまでのデータベースは手動でのバックアップが一般的で、バックアップ時にはデータベースの一時停止やダウンタイムが必要とされていました。手動で行うとなると、バックアップの時期や頻度などの計画も重要で、管理者の負担につながります。

クラウド・データベースには自動バックアップ機能があり、複数のデータセンターで分散管理・保管されるようになっています。当然、バックアップ時の一時停止やダウンタイムもありません。災害時にも継続的な利用が可能です。

4.安定運用、可用性が高くなるから

先述の通り、クラウド・データベースにはバックアップ時の一時停止やダウンタイムがありません。電源や物理サーバの管理も、予備をふくめてベンダー側で行われます。遠隔地にある複数の物理サーバも利用可能なため、災害時にも安定的な運用が期待できます。サーバが物理的にクラッシュすることを心配する必要もないでしょう。

5.サービスの信頼性が高いから(情報漏えいなどの対策)

クラウド・データベースに関しては、GAFAをはじめとする世界トップクラスのテック企業もサービスを提供しています。データセンターでも堅牢なセキュリティ対策が施されているため、自社でサーバを管理する場合と比較して、コストやリスク面において優れているといえるでしょう。

6.システムの容量の変更などに迅速に対応できるから

事業規模が拡大し、データ量が変動した場合、クラウド・データベースであれば必要な分だけのストレージを追加しやすいです。データ量に応じてサービス価格を決めているベンダーも多く、事業戦略や予算に合わせた運用ができるでしょう。

7.システムの拡張性が高いから(スケーラビリティ)

必要に応じてリソースを自由に拡大・縮小できる点に加えて、クラウド・データベースはサービスが進化し続けるメリットもあります。問題点の改善や新機能の追加などを随時進めており、常に最新の状態でデータベースの活用が可能です。

8.既存システムよりもコストが安いから

クラウド・データベースは、初期費用やランニングコストを抑えられるメリットがあります。サーバやソフトウェアなどの初期投資、電気代、保守費、管理者の人件費などの削減に貢献できるうえに、導入までの期間が短いため、スピード感やコスト面を重視する企業に選ばれやすい傾向にあるといえるでしょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

データベースのクラウド化が注目される理由

時代的にはオンプレミス型よりも後にクラウド・データベースが登場したとはいえ、「全ての企業はクラウド・データベースを導入・移行すべきである」とは言い切れません。新技術の台頭は選択肢を増やすことにつながりますが、どの技術を使うかはユーザー側の環境によって変化します。重要なのは技術ではなく、ユーザー側の判断です。

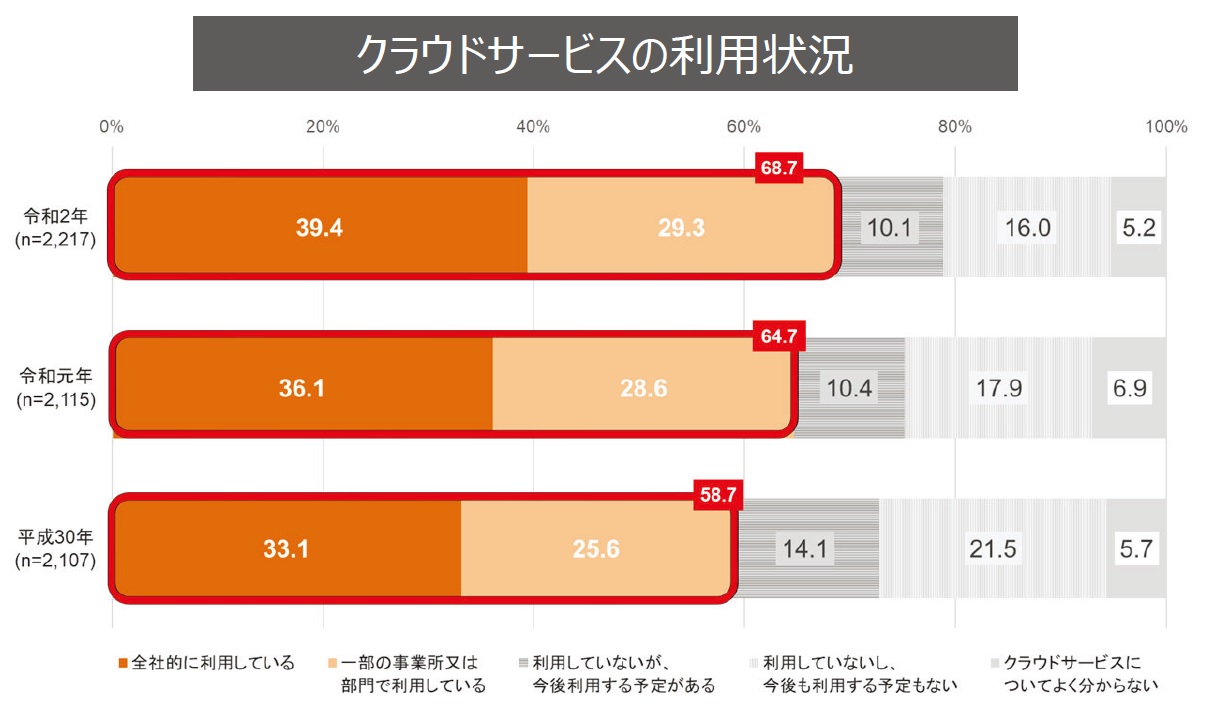

しかし、総務省の調査結果では、クラウドサービス全体の利用割合は年々増えています。

では、なぜオンプレミス型という選択肢がある中で、企業はクラウド・データベースの導入・移行を選ぶのか。いわゆるクラウドシフトと呼ばれる選択の背景には、主に「リスク面」「戦略面」「業務面」という3つのポイントがあります。

【リスク面】アジャイル開発やスモールスタートの影響

第四次産業革命やグローバル化による商習慣の変化、さらには変動性・不確実性・複雑性・曖昧性をもつVUCA時代において、企業には柔軟かつスピーディな対応が求められます。そこでシステム界隈でも「アジャイル開発」や「スモールスタート」という概念が重要視されるようになりました。

アジャイル開発とスモールスタートは、どちらもリスクを最小化するためのものです。変化が激しい現代では、「長期間」や「大規模」なプロジェクトはそれ自体がリスクになる可能性を秘めています。そのため、「短期間」や「小規模」でトライ&エラーを行うという考え方が広まり、導入の期間やコストに利点を持つクラウド・データベースが選ばれやすい傾向にあります。

【戦略面】デジタルデータの活用範囲の拡大

技術の高度化によって、さまざまな情報をデジタル化できるようになりました。これによってデータを集める量が増えただけでなく、データ同士を複雑に連携させるという取り組みも活発化しています。データ量が増えればストレージは圧迫され、データ連携が複雑になればサーバに負荷がかかります。そうなると対策としてストレージやサーバを拡張しなくてはいけません。

しかし、拡張には導入・運用計画を立てる必要があり、保守・管理面でもシステム部門の業務が増えていきます。クラウド・データベースであれば費用こそかかるものの、システム部門が準備や管理に追われることなく、データ活用に集中できます。そうなれば、次の一手を打つまでにかかる時間が短縮され、社会構造の変化にも素早く対応できるため、戦略面でもクラウド・データベースを選ぶ企業が増えています。

【業務面】働き方の変化

近年では新型コロナウイルスの蔓延によりテレワークが普及し、人材活用ではフリーランサーの注目度も上がってきています。この変化によって、場所やユーザーを限定した従来のモデルでは、業務に支障が出てしまうケースも生まれるようになりました。

対策として、企業は環境を再構築する必要があります。しかし、必要なハードウェアやソフトウェアを自社で揃えようとした場合、どうしても時間と費用がかかってしまいます。これまでより高度な構築が求められるため、社内のエンジニアで対応できない可能性もあるでしょう。そこで環境構築が容易で、あらゆるユーザーが場所を選ばずにアクセスできるクラウド・データベースが選ばれるようになってきています。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

クラウド・データベースの代表的なサービス

クラウド・データベースは、さまざまな企業がマネージドサービスを提供しています。ここでは代表的なサービスとして、Amazon社、Microsoft社、Google社のクラウド・データベースをご紹介します。

Amazon RDS

Amazon Web Service(AWS)のクラウド・データベースです。データベースのセットアップ、パッチ適用、バックアップなどの作業が自動化できる点、既存のデータベースからAmazon RDSへの移行を簡単に行える点が主な魅力といわれています。Amazon Aurora、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、Oracle データベース、SQL Server という6つのRDBMSが利用可能です。

Azure SQL Database

Microsoft Azure上で提供されるフルマネージドサービスです。.NETアプリケーションとのインテグレーションが可能で、.NETのエコシステムを利用している企業に適しているでしょう。データのバックアップやフェイルオーバーを自動で行うことに加え、データを3重で保護するため、可用性の高いサービスといわれています。

Google Cloud SQL

Google Cloud Platform上で提供されるデータベース管理システムです。フルマネージドのため、パッチ適用をはじめとするメンテナンス費の削減が期待できます。他のGoogle Cloud Platform(GCP)サービスと簡単に連携できるのも魅力です。また、リソース増減の自由度が高く、PoC (概念実証)でのテストやデータベースとしての本格的な活用など、自社の状況に合わせた柔軟なスケーリングでコスト適正化を図れます。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

企業がクラウド・データベースを導入する際の注意点

クラウド・データベースはこれまでの制限を取り払い、リソースの拡大・縮小が容易で、企業規模を上回るレベルのセキュリティ対策を期待できるなど、幅広いメリットがあります。目まぐるしく変化するVUCA時代において、クラウド・データベースは魅力的であるといえるでしょう。

とはいえ、クラウド・データベースも闇雲に導入すれば良いわけではありません。複数のサービスがある以上、それぞれの長所・短所を理解し、自社の状況を踏まえて判断する必要があります。

ここではクラウド・データベースを導入するにあたって、注意すべき3つのポイントを解説します。

既存システムとの相性

クラウド・データベースは幅広い企業に対してサービスを提供しているため、自社に合わせた細かなカスタイマイズやチューニングは難しいとされています。オンプレミス型と違い、サービスによっては既存システムや新たに追加したい機能を持つシステムとの連携ができない場合もあるため、事前の確認が必要です。

セキュリティ対策

クラウド・データベースは堅牢なセキュリティ対策を施していますが、だからといって過信してはいけません。サービスタイプごとにセキュリティレベルは異なるため、事前確認は必要です。また、クラウド上にデータベースを構築することは、サイバー攻撃による情報漏えいのリスクがあります。そのため、社内でもアクセス制御や機密情報の特定・暗号化などの対策を講じたほうが良いでしょう。

トータルコスト(TCO)

導入コストや人件費の削減などのメリットがある反面、長期間や大規模な利用の場合だとTCOではオンプレミス型の費用を上回る可能性があります。特にリソースの拡大が容易にできてしまうため、事業規模に対して過剰なリソースで契約してしまうケースもあり得ます。必要なときに必要な分だけ契約するというスタンスを忘れないようにしましょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

クラウド・データベースを扱うために必要なエンジニア

クラウド・データベースの存在で管理者が不要になったとはいえ、サービス選定を行う責任者、情報漏えいなどのリスク対策を考えるセキュリティエンジニアなどは必要です。また、オンプレミス型からクラウド・データベースへの移行を検討している場合や自社でクラウド環境を構築する場合は、データベースやクラウドの知識・経験だけでなく、サーバやネットワークにも精通したエンジニアが欠かせません。

しかし、エンジニアを迎え入れるにあたって、知識や経験だけで自社との相性を判断するのは難しいでしょう。その際は自社が扱っている、あるいは移行予定のサービスに紐づく資格が判断材料として期待できます。今回は先述したAmazon社、Microsoft社のクラウド・データベースに関連する資格をご紹介します。

Amazon RDS

Amazon社は、自社サービスに精通した人材であることを証明するためのAWS認定資格を設けています。2021年12月時点で11個ある資格のうち、クラウド・データベースに関連する主な資格は以下の2つです。

- AWS Certified Solutions Architect – Associate

- AWS Certified Database - Specialty

AWS Certified Solutions Architect – Associateは、AWSサービスの実務経験1年以上の方を受験対象として推奨しています。この認定資格を持つエンジニアは、企業から提示された技術的要件を満たすAWSサービスを特定し、技術要件の定義が行えます。

AWS Certified Database - Specialtyは、AWSのデータベースサービスを通じて設計、構築、運用の知識を問われます。この認定資格を持つエンジニアは、必要事項と要件を分析したうえで、AWSサービスでのデータベースソリューションを適切に提案・設計できます。

Azure SQL Database

Microsoft社は、Azureの関連資格を複数設けています。データベース関連の資格は主に2つあり、資格の取得難易度によって分けられています。

- Azure Data Fundamentals:DP-900

- Azure Database Administrator Associate:DP-300

Azure Data Fundamentalsでは、Azureでのデータの扱いに関する基礎知識が問われます。この認定資格を持つエンジニアは、データベースやデータ分析、Azureデータサービスでの実装知識を有しています。

Azure Database Administrator Associateでは、より高度なスキルが重視される資格です。この認定資格を持つエンジニアは、タスクの自動化、クエリのパフォーマンス最適化、運用リソースの監視・最適化などの知識・スキルを有しています。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

中途採用とは別の切り口で、優秀なエンジニアを迎え入れる

VUCA時代の目まぐるしい変化、デジタルデータの活用範囲の拡大、災害を想定したBCP対策など、社会が急激に変わっていき、企業はこれまで以上に柔軟な対応が求められています。その手段の1つとしてクラウド・データベースが検討されており、2025年の崖によるレガシーシステムの刷新に合わせて、クラウド化に踏み切る企業も増えています。

しかし、エンジニアが年々不足していることや、クラウドに精通したエンジニアが少ないなど、課題も多いのが実状です。転職市場でエンジニアは争奪戦になる可能性が高く、IT企業や各業界のリーディングカンパニーと比べられることもあり得ます。総合力や先進性など、人によって求めるものはさまざまですが、採用難易度は高いといえるでしょう。そのような環境で「自社を選んでもらうのは難しい」と感じられた場合、おすすめしたいのがITフリーランサーの活用です。

HiPro Techでは、データベースに特化したエンジニアだけでなく、クラウドの知識を有するエンジニア、管理者としての経験があるエンジニアなど、幅広いITフリーランサーが活躍しています。

当サービスは専門スキルを有するITフリーランサーの活用によって、インフラ基盤の設計・構築における内製化や強化、ノウハウ蓄積の体制づくりなど、社内の開発リソース不足の解決を支援することができます。長期だけでなく、1か月や3か月など、プロジェクトに合わせた利用が可能です。

クラウド・データベースの導入を成功させるには、クラウドやサービスに精通したエンジニアの存在が不可欠です。デジタル改革成功の足掛かりとして、ぜひ当サービスをご検討ください。