エンジニアのポテンシャル採用のメリットやデメリットとは?

IT人材を採用したいと考えても、人材確保が難しいと悩んでいる企業担当者は多いでしょう。

そういった背景を踏まえて、現在、ポテンシャル採用に注目が集まっています。

この記事では、「エンジニアのポテンシャル採用とは?」「どのような人材を採用すればいい?」

と悩んでいる方のため、ITエンジニアをポテンシャル採用するメリット・デメリット、採用におけるポテンシャルを見極めるポイントなどについて解説します。

最後まで読めば、ITエンジニアについてポテンシャル採用のメリットやデメリットがわかり、どのような人材を採用すればいいのか判断できるようになるでしょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ITエンジニアのポテンシャル採用が注目される背景

ITエンジニアのポテンシャル採用が注目される背景について解説します。

若手社員の不足

少子高齢化が進み、若手人材の確保が喫緊の社会課題です。

そのため、ポテンシャル採用を導入し、20代の若手人材を積極的に採用する企業が増えています。

ポテンシャル採用は、実務経験の有無や保有スキルの高さではなく、将来性や潜在能力を重視した採用手法です。

両者には以下のような判断基準の違いがあります。

・キャリア採用:即戦力としての活躍の可能性

社会人経験2~3年を経た若手求職者にとっても、ポテンシャル採用のニーズは拡大しています。

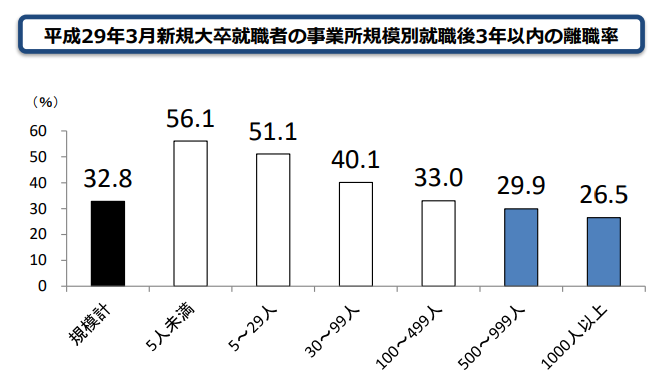

※参考:厚生労働省 新規大卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)

厚生労働省の「新規大卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)」によると、新卒者が3年以内に離職する割合は32.8%です。

転職市場には、ポテンシャル採用を望む多くの若手人材がいると考えていいでしょう。

エンジニア求人倍率の上昇

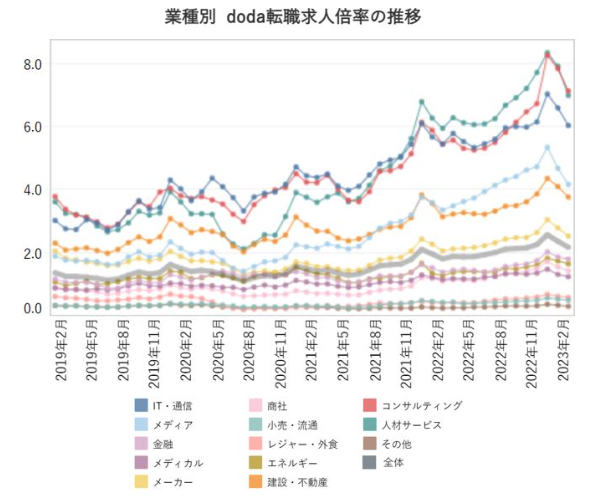

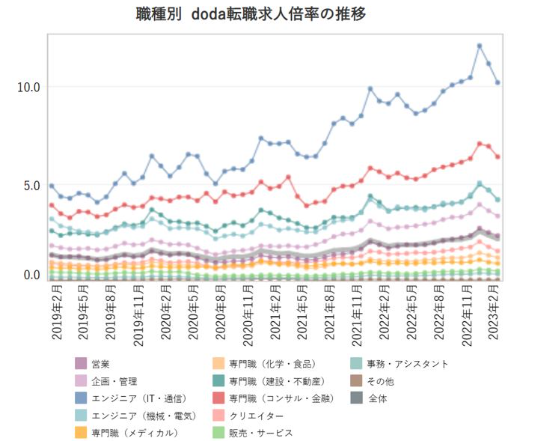

※参考:転職サービス「doda」調べ 2023年3月23日時点

2023年2月までの転職求人倍率をまとめた「doda転職求人倍率レポート」によると、IT・通信の業種別 転職求人倍率は2023年2月が6.01、エンジニア(IT・通信)の職種別 転職求人倍率は2023年2月が10.19と依然と高い数値を保っています。

また、新型コロナウイルスの第一波が去った2021年の6月から2022年の11月までは求人倍率が伸びています。

IT人材の不足により採用が困難に

IT業界の需要が伸びているのにもかかわらず、IT人材が不足しているため人材を採用することが困難になっています。

優秀な若手IT人材の獲得は「争奪戦」になることを想定しておきましょう。

中途採用でのポテンシャル採用も一般化しています。

中途採用に限らず、ポテンシャル採用も視野に入れた採用方針を早めに立てておくのが賢明です。

育成コストの削減

採用活動や教育に関して、eラーニングシステムを含んだ、新たなWEBサービスが出てきています。

従来のWEB研修サービスと比較すると、新たなWEBサービスのメリットは以下の点です。

・組織内のノウハウ・技術・知見を共有できる

新たなWEBサービスを利用することにより、企業は大幅な育成コストを削減できます。

その結果、多くの企業が長期的な視点で人材採用・人材育成戦略へ転換を図れるようになり、未経験人材を積極的に採用できるようになったのです。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

大手企業も導入するポテンシャル採用とは?

大手企業がポテンシャル採用を導入しているケースは、多い傾向にあります。

具体的にどのように採用へとつなげているのかチェックしてみましょう。

ポテンシャル採用とは、将来性に重点を置いた採用

ポテンシャル採用とは「ポテンシャル(潜在能力)」を重視する選考方法です。

従来は、スキル・経験・実績があり、即戦力になる人材を中途採用で雇う「キャリア採用」が一般的でした。

しかし、その採用方針のままでは、人材不足から、目標としている人数を採用することができません。

そこで、ポテンシャル採用を取り入れることで、経験が浅くても応募できる母集団を増やし、より多くの人数を採用することを可能にしました。

ポテンシャル採用とは、従来のキャリア採用と違い、将来性を重視しているということが大きな特徴です。

20~30代がターゲット

「第二新卒」とは、一般的に、入社2~3年未満の20代全般の人を指します。

そのため、ポテンシャル採用の下限年齢は、「第二新卒」期間を終えた20代中盤と考えられます。

30代以降でもポテンシャル採用の応募を受け付けている企業もあります。

しかし、一般的に30歳以上の転職は、経験やスキルを重視するキャリア採用の対象です。

ポテンシャル採用の年齢対象は、主に25歳〜29歳と考えておきましょう。

ポテンシャル採用・中途採用・新卒採用の違い

| 区分 | 新卒採用 | 中途採用(キャリア採用) | ポテンシャル採用 |

|---|---|---|---|

| 採用時期 | 主に年に1~2度(4月・9月) | 不定期 | 不定期・通年 |

| 採用基準 | ・〇〇年度に大学を卒業する者 ・大学卒業後3年以内の者など |

・即戦力となるスキルを保有している | ・20代全般 ・対象者の職業経験は不問 |

新卒採用とポテンシャル採用はさまざまな条件が異なります。

新卒採用は年に1~2度の一括採用で、採用基準も限定的です。

一方ポテンシャル採用は不定期で採用、主に20代が対象者であり、職業経験も不問となっています。

ポテンシャル採用は、新卒採用と中途採用に共通した部分を持ちながら、全く新しい採用方法です。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ITエンジニアをポテンシャル採用するメリット・デメリット

ITエンジニアをポテンシャル採用するメリット・デメリットについて解説します。

ITエンジニアをポテンシャル採用するメリット

新卒採用するよりも教育コストがかからない

ポテンシャル採用には、教育コストがかからないというメリットもあります。

新卒採用では、ビジネスマナー・企業理解・パソコンスキルなどの研修が必要です。

そのためコストも時間もかかります。

一方ポテンシャル採用では、社会人経験を積んだ人材であるため、一般常識やビジネススキルは習得済みです。

新卒と比較し、研修回数を削減できるため、コストや時間がかかりません。

若手社員を増やすことができる

業界・職種経験が浅い分、若手社員は「常識にとらわれずに柔軟な思考ができる」という強みがあります。

若手社員の増員は、組織の活性化をもたらし、新しいアイデアが生まれやすい職場環境を構築できるでしょう。

多様な人材を取り入れることができる

多様な人材を採用できることが、ポテンシャル採用の利点です。

潜在能力を見極めて採用するため、将来有望な人材を獲得できる可能性があります。

現在は、働き方が変化しており、仕事に対する価値観もこれまでと違ってきています。

若手の多くは「能力をつけ自分の能力を活かせる仕事をしたい」と考えています。

ポテンシャル採用のメリットは「自社と共に成長したい」と意欲のある人材を採用できる点です。

自社の文化に馴染みやすい

ポテンシャル採用は職種未経験者の20代が対象、前職での経験が浅いため、自社の文化に馴染みやすいという点もメリットです。

ITエンジニアをポテンシャル採用するデメリット

ITエンジニアをポテンシャル採用するデメリットについて、ここから詳しく解説します。

エンジニアとして成長するまでに時間がかかる

スキルや経験のある中途人材と異なり、育成を前提としていることから、独り立ちまでにはある程度の時間を要します。

ポテンシャルが発揮され、期待した成果につながるまで、時間をかけて育成していく必要があるでしょう。

前職の経験が懸念点になる可能性がある

ポテンシャル採用に限ってのことではないですが、前職での仕事の進め方に強いこだわりがある場合、過去のやり方に固執してしまうでしょう。

その結果、転職後の業務がスムーズに進まないことがあります。

新しい職場にすぐに馴染めそうか、面接を通して適性を見分けることが大切です。

ポテンシャルが発揮されない可能性がある

ポテンシャル採用は、経験・スキルではなく「将来成長する可能性」が判断基準です。

場合によって、想定していたポテンシャルが発揮されないことも考えられます。

事前に育成時間とコストを見積ることをおすすめします。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ポテンシャル採用のITエンジニアを活用した企業の事例

ポテンシャル採用のITエンジニアを活用した企業の事例2つを紹介します。

IT企業/A社の事例

大手IT企業A社では、ポテンシャル採用により採用制度を刷新しました。

A社がポテンシャル採用の面接で重視しているのは以下の点です。

・自分が主体的に動いて、やりきった経験があるか

・学ぼうとする力、姿勢があるかどうか

・今後どういう姿勢で働いてくれそうか

A社はこのように欲しいエンジニアの姿が明確になっているため、ポテンシャル採用の面接でもそれを活かしています。

また採用について、エンジニアとしての技術力だけを重視していない点も大きな特徴です。

ソフトウェア開発会社/B社の事例

ソフトウェア開発会社で有名なB社の事例です。

B社がポテンシャル採用で決めたのは、未経験からインフラエンジニア職を希望したD氏でした。

D氏はインフラエンジニアとしての経験がありませんでしたが、新卒で入社した頃から休日もインフラの勉強を独学で続けていました。

勉強するだけではなく、実際に前職の社長に対し、社内インフラ環境の整備を提案し、予算取りから実施まで体験したのです。

そうしたD氏の姿勢が伝わり、B社で採用となりました。

現在D氏は以下の仕事に取り組んでいます。

・働き方改革に関するインフラの設計や導入

D氏が独学で学んだことは、今の業務にも役に立っています。

また、D氏はB社から入社早々テクニカルリーダーを任され、モチベーションが更にアップしました。

B社は、未経験であっても学ぶ姿勢や挑戦する意欲があるD氏を採用することによって、会社にとって必要な人材を確保できました。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ポテンシャル採用で失敗しないための方法

ポテンシャル採用で失敗しないためにはどのようにすべきでしょうか?

自社が求めるポテンシャルを明確化する

まず、自社が求める人材を社内で明確化することが必要です。

求める人材が「ロジカルである」「リーダーシップがある」といったように言語化し、共有することが求められます。

求める人材を明確化しない場合、人材のミスマッチが起こるでしょう。

候補者のキャリアビジョンに合わせたアピールをおこなう

ポテンシャル採用にあたり、候補者のキャリアビジョンに合わせたアピールは重要です。

候補者が考えているキャリアビジョンと、採用側が提案可能なキャリアビジョンとのマッチングをします。

この時カジュアル面談を活用すると、さらに効果的です。

採用にあたっては以下の点についてすり合わせすると、候補者の入社意欲の向上を高めることが可能です。

・候補者自身のキャリアビジョンをヒアリング

その結果、入社後の候補者のモチベーション向上にもつなげられるでしょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ITエンジニア採用におけるポテンシャルを見極めるポイント

ITエンジニア採用におけるポテンシャルを見極めるポイントついて解説します。

素直な性格である

退職する要因の多くは人間関係であるといわれているため、性格を見極めることが重要です。

ポテンシャル採用の場合、長期間働いてもらうことが前提となるため、以下の点について把握する必要があります。

・人当たりの良さ

・報連相(ホウレンソウ)ができるか

しかし、面接だけでは見抜くことは難しいため、職歴も判断基準にします。

職歴を判断基準にする場合、ブラック企業が原因での早期退職も想定しなくてはなりません。

そのため、「なぜその仕事を辞めたのか」を聞くことが有効です。

納得できるような理由であればマイナス評価には値しないでしょう。

また、既存メンバーとの接触も有効です。

例えば、以下の方法によって自社に合う人材なのか把握できます。

・食事会や懇親会を行ってメンバーからの評価を聞く

主体的に学ぶ姿勢がある

たとえ未経験であっても、B社の事例のように、技術や専門知識に興味がある、エンジニアとしての働き方に適性のある人材を採用したいはずです。

候補者が、自社の仕事について無知なまま入社してしまうと「想像していたのと違う」と退社してしまう可能性があります。

そのため、専門的な内容を積極的に学ぼうとしているかどうかを採用条件にするのがおすすめです。

現在は、オンラインでプログラミング学習ができるため、学習サービスに付属している人材紹介サービスを利用することもできます。

自発的な学習者は、意欲があり技術レベルもゼロではありません。

そのため、育成コストも抑えられるのがメリットです。

論理的な思考力がある

エンジニアは論理的であることが重要です。

論理的思考により、問題解決力や分析力が身に付きます。

また、未知の課題についても、論理的思考が必要です。

そのため、ポテンシャル採用でエンジニアを採用する場合、論理的な思考の有無をチェックしましょう。

柔軟に対応できる

技術者・リーダーどちらであっても、エンジニアは技術進歩に対応できる柔軟性が重要です。

既存の技術に固執せず、新たな技術に対応することが求められます。

ポテンシャル採用では、新しい手法を素早く吸収し、習得できる柔軟な人材確保が可能です。

自社との適性がある

「苦労して採用した若手が、社風を理由にすぐに辞めてしまう」といった状況を防ぐには、以下の点について面接時に確認しておくことが重要です。

・ 既存社員との相性はどうか

明確な将来像を描いている

候補者が「明確な将来像を描いているか」を知ることは重要です。

ポテンシャル採用にあたり、下記の点をチェックしておきましょう。

・キャリアビジョンを具体的に持っている

・主体性を持っている

上記の点をチェックすると、入社後も伸びしろの大きい人材を採用できるでしょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

ポテンシャル採用後の人材育成ポイント

ポテンシャル採用後の人材育成ポイントについて解説します。

研修やOJTなどの教育体制を整える

ポテンシャル採用で入社した社員は、基本的な社会人スキルがあっても、職種についての知識や経験がありません。

中長期的な目線で人材育成するには、未経験からスキルを獲得できる以下のような教育体制が必要です。

・オンラインによる外部研修

・メンター制度の導入

主体性を伸ばしていく

エンジニアは自ら学び、最先端のスキルを習得していくことが必要です。

このため、若手人材の成長を温かく見守る、育成方針が重要になります。

失敗を責めずチャレンジを推奨する環境を作り、主体性を持った社員を育成しましょう。

その結果、課題解決のために率先して動く社員が増え、組織強化や事業成長にもつなげられます。

時間をかけてアプローチする

ポテンシャルの開花にはある程度の時間が必要です。

独り立ちまでの期間を想定し、研修の機会やOJTを用意しましょう。

無理なスケジュールは禁物です。

じっくりと時間をかけてエンジニアを育成し、ポテンシャル人材の可能性を開花させましょう。

新しいかたちのエンジニア紹介サービス

【HiProTech】

即戦力のエンジニアをお探しならHiPro Techへ

ポテンシャル採用を視野に入れた採用計画は効果的です。

しかし、優秀な人材を見抜くのは簡単ではありません。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」なら、さまざまな分野のスキルを有するITフリーランサーが活躍しているため、ポテンシャル採用のように時間と手間をかけた人材育成は不要です。

また、スキルのあるエンジニアを必要な期間とタイミングで活用できるため、採用コストの削減にも効果を発揮します。

フリーランスは中長期的なエンジニアの育成には不向きですが、即戦力のある人材と出会えるのがメリットです。

必要なプロジェクトによってアサインする形で活用されるのが一般的です。

ぜひお気軽にお問い合わせください。